こんにちは。虫好き女子のママをやっております、つぐみです🦋

アゲハチョウの飼育歴は4年目になりますが、飼育デビューするまでは昆虫が苦手でした。

それでも飼育デビューしたきっかけは、昆虫好きの娘のためでした。自宅でも飼育や観察をさせてあげたかったのです。

今回は、そんな昆虫が苦手で、でも飼育に興味があった過去の自分に教えたいことを記事にしました。

アゲハチョウの種類としては、私が最も多く飼育した「ナミアゲハ」の情報をまとめました。

「これなら育ててみようかな」と思って頂くきっかけになれば良いなと思っています!

- アゲハチョウ飼育に「ちょっとだけ」興味がある

- 初心者だが失敗は避けたいので何か注意点があれば知りたい

- 子供と一緒にアゲハチョウの飼育をしたいけど、触ることは出来ないかも

- まずは最低限の準備だけして飼育をスタートしてみたい

アゲハチョウの成長を見守るのは楽しいですよ!

体験談1 アゲハチョウの幼虫は育てやすい

アゲハチョウの『成虫』の飼育は難しいですが、『幼虫』は初めてでも飼育は可能です。ポイントを押さえれば更に安心して育てられると思います。

幼虫の飼育なら十分に可能です

幼虫の飼育は

・エサをきちんとあげる

・フンの始末をする

と、基本のお世話はとってもシンプルです。

初めて昆虫を飼育する人でも十分に育てられると思います。

ちなみに成虫の飼育は、

・エサが花のミツである(飼育する場合はミツ以外のもので代用、工夫が必要)

・飛び回って羽が傷ついてしまう(飼育のための広いスペースが必要)

など、家庭で飼育するには対応が難しい部分があり、難易度が高めです。

体験談2 アゲハチョウ育成の失敗談(=注意点)

お世話のポイントを知ろう!

基本のお世話に加えてこんなことにも気をつけると、安心して飼育できると思います。

エサをしっかり確保する…大量に食べるため

脱走を予防する…蛹化(イモムシ→さなぎになること)のタイミングで起きる

広いスペースを確保する…羽化(さなぎ→成虫、チョウになること)が失敗しないように

上記の3点はアゲハチョウが立派な成虫になるために大切なポイントです。

次にこのポイントを把握できていない時に起きてしまった失敗について伝えてみたいと思います。

エサ不足

食べる葉っぱについて理解していなかった

アゲハチョウの幼虫は葉っぱの好みがあります。例えば、みかんの葉っぱで育った幼虫は、ゆずの葉っぱをなかなか食べてくれない、ということが起きたりします。

図鑑で調べて葉っぱを準備したのに食べてくれず、弱らせてしまったことがあります。

【こんな解決策があります】

葉っぱの好みのバラツキがあることを知る。

食べている葉っぱの種類を確認する。

(食べなかった時に備えて)他の種類の葉っぱの入手法を考えておく。

食べる量について理解していなかった

たくさんの幼虫を育てたいと思い、自宅のユズの木でそのまま飼育したことがあります。

高さ160cm 程度のユズの木の葉っぱがなくなりました…。

生まれたての幼虫は1枚の葉っぱを少しずつ食べるだけの日が続きます。

しかし、数週間で終齢幼虫(※緑のイモムシ。幼虫時代最後の姿)になった頃には、1日に3枚も4枚も葉っぱを食べるようになります。

脱走についての知識不足

見事に脱走される

幼虫は蛹化(イモムシ→サナギになること)する時、大変活動的になり大移動をします。

全く知らずにフタをしないで育てていた😨ので、脱走されました。(された、というより私の責任ですね)

1~2mくらいは平気で移動します。

脱走した子は発見できたので本当に良かったです。

【こんな解決策があります】

虫かごにフタをする。…フタをしていれば外にまで出て動き回りません。

枝、割り箸などの足場を虫かごの中に設置…サナギになるためにつかまるための足場になります。

【余談:サナギになる場所について】

虫かごのフタにくっついてでさなぎになる様子をよく見かけます。

(何か都合がいいのでしょうか?)

それでも枝に捕まってサナギになってくれた方が、羽化に向けての場所の確保がしやすいのでお試しください。

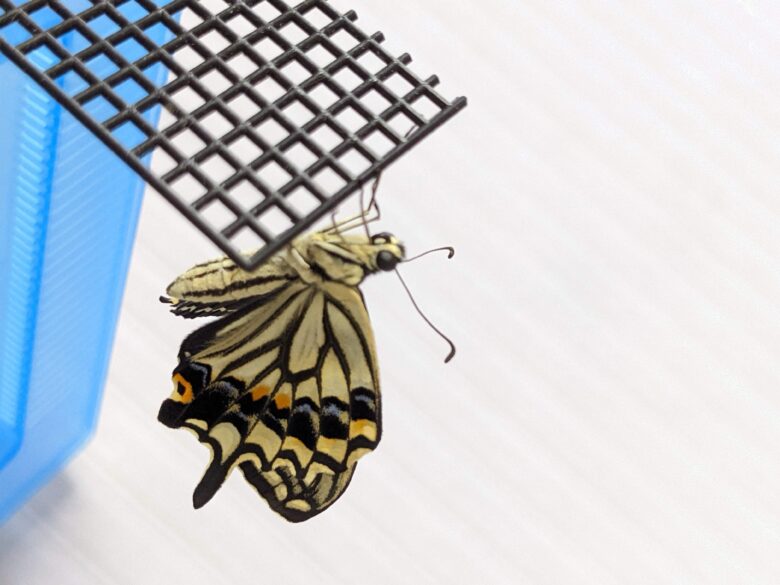

羽化の失敗

羽化失敗→羽が折れ曲がってしまう

羽化する場所が狭いと、十分に羽を伸ばすことができません。すると羽が折れ曲がってしまい、きちんと飛ぶことができない姿になります。

【こんな解決策があります】

サナギを大きな箱に移す(小さな虫かごで飼育していた場合です。大きめの虫かごなら成虫まで育ちます)

飛び回らないようにフタをしておく

羽化する時期を予想しておく(サナギになった約2週間後に羽化することが多いです)

その他の注意

多頭飼いはエサ、飼育スペースを気をつける

2匹以上で飼育して、なおかつエサが不足した場合、他の幼虫にかじりついているような追い払うような動作をします。

追い払われた方がみるみる弱ってしまったのを見て、慌てて別々に分けたことがあります。

温度の管理

特に季節が秋から冬に近い時は要注意です。

部屋の暖かい場所で飼育していると、冬でもサナギが羽化してしまいます。

お花が咲いていない季節に成虫になってしまうことが心配な場合は、涼しい場所でサナギを保管しましょう。

飼育する場所によっても気をつける点が変わってきます。屋外、屋内で育てる場合のお世話方法の違いとメリット・デメリットについての記事もありますので、参考にしてみてください。

体験談3 幼虫に触れられなくても飼育可能

虫好きのお子さんを持つ方は、子供に付き合って見るのはOKだけど、触るのはムリかも…。という方もいるのではないでしょうか。

私も虫を触るのは苦手で、いまだにムリな場面が多いです😅

そんな私でも、飼育は可能でした。

アゲハチョウの観察は楽しいので、ぜひ同じ状況の方にオススメしたいです。

・ゆっくりした動作。飛びついてきたりしない

・幼虫に触れるようなお世話の必要がない

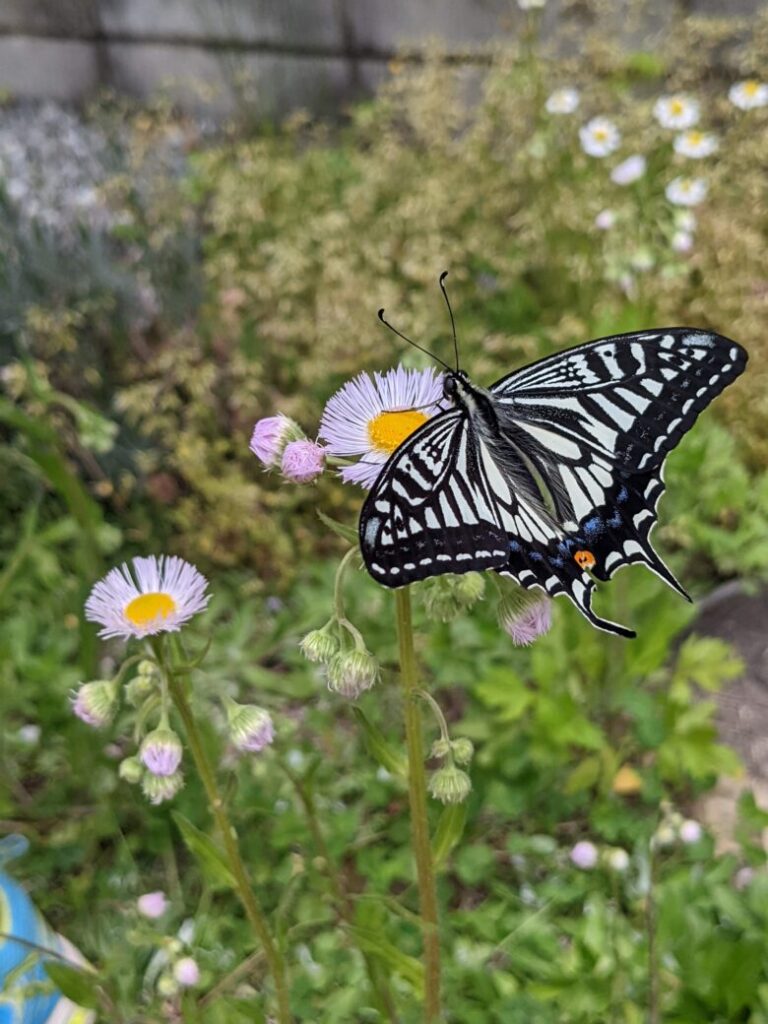

・成虫になったら飛び立つところを見てお別れできる

触ることなく成虫に出来ました!

触らずに飼育。こんな場合、どうする?

エサの補充…動きがゆっくりで飛びついてくるなどということはありません。フタを開けて葉っぱを入れるだけです。

虫かごの掃除…あらかじめ虫かごの下にキッチンペーパーを敷いておきます。幼虫が虫かごの側面やフタにくっついているすきにキッチンペーパーを交換すればOKです。

どうしても移動させたい時…割りばしや葉っぱに乗ってもらえば移動できます。(時間はかかります)

むしろ触らない方が良い

幼虫の体は、とても柔らかいです。

柔らかいため、必要以上に触ると弱ってしまうという話もあります。

そのため、触らないということは幼虫にもやさしい飼育法とも言えるのではないでしょうか?

元気な成虫とお別れできる

先にも書いた通り、成虫のお世話は難易度が高いです。そのため成虫になったら自然に返すことになると思います。

一生を見守ることもとても重要な経験ですが、元気に育て上げて旅立ちを見送る経験も素晴らしいと思います。

番外編 臭いは気にならないのか

私は、普段の幼虫からは特ににおいを感じたことはありません。

エサの葉っぱのにおいはあります。フンも葉っぱと同じにおいです。

ただし、危険を感じたときはにおいを発します。

急に虫かごを揺らしたりすると臭角という黄色いツノを出してにおいを発します。

こちらはまあまあハッキリにおいます(笑)

でも、「びっくりさせてゴメンね~」と思っています。

体験談4 「最低限」準備しておいてよかったもの

飼育に使用した道具

実際に私が使っている道具です。準備の参考にしてみて下さい。

【最低限必要】

虫かご …重要。虫かごを使用すれば十分成虫まで育てることが可能です。

エサ …重要。調達手段を考えておきましょう。

キッチンペーパー …虫かご掃除が楽になります。

割り箸 …移動させたり、サナギになるときの足場にできます。

【たくさん飼育する・虫かごを購入しない場合に必要】

プラスチックのカップ …虫かごの代用品。空気穴をあけて使用します。

プラスチックのカップとは?

100円ショップのフタつきのものを使用。

シーズンオフの時期の収納が簡単。

野菜や果物のカップでも代用可能です。

ダンボール(ミカン箱大) …サナギになったらプラスチックのカップからダンボールに移動。サナギを立てて保管しています。

食品用ラップ …段ボールのフタにしています。空気穴をあけて使用します。

おすすめの飼育例

飼育例1.1匹ずつ虫かごで飼育(初めて育てる、少数を育てる場合にオススメ)

良い点

成虫になるまで虫かごで完結できる

最初から飼育に適した環境である(ケースが丈夫、空気穴がある。)

観察がしやすい

気になる点

虫かごの購入コストがかかる

虫かごを保管、収納するスペースが必要

次々に育てる場合に不向き(虫かごのフタにサナギが出来ると、その虫かごが使用できない)

飼育例2.プラスチックのカップで飼育→サナギになったら広い場所(ダンボール箱など)に移す(たくさん育てる、虫かごを購入しない、ある程度幼虫の行動が把握できてきた方向け)

良い点

虫かごの購入の必要がない

フタの開け閉めが楽(製品によります)

壊れた時の交換が楽

飼育をしていないときの片づけが簡単

カップ同士を積み上げて飼育ができるので省スペース

気になる点

幼虫がいつサナギになるか等、より行動に注目する必要がある

虫かごとしての耐久力は保証されていない(通常の飼育に問題はないとは思います)

見た目上、虫が苦手な人への配慮がより必要かもしれない(家族、来客)

その他の飼育例

万人向けではない方法として、

たくさんの幼虫を大きなダンボールで飼育(エサの葉っぱを枝ごと調達可能な方向け)

というものも考えられます。

より自然な幼虫の姿を観察できると思います。

エサの注意

エサ(葉っぱ)の種類に注意

まず、育てようとしている幼虫の種類を確認しましょう。

セリ科の葉っぱを食べるアゲハチョウや、柑橘類の葉っぱを食べるアゲハ蝶など、種類によって食べる葉っぱが異なってきます。

エサの入手法について

自宅の植物を利用する、ホームセンターで入手する、ネットショッピング、フリマアプリの利用などがあります。

オマケ 幼虫飼育の楽しいポイント

食べる姿がかわいい

葉っぱを順序よくモリモリ食べる姿が好きです。葉っぱから落ちないようにバックしながら食べるというその手順を見ているのもとても楽しいです。

サナギは何色?

アゲハチョウのサナギの色は、蛹化した場所によって変化します。その変化を観察できるのは自宅で飼育する時ならではではないでしょうか。

緑の色紙を貼ってそこでサナギになるように試したところ、きちんと緑色になったりしました!複数飼育する方はその違いを観察したりも出来るので、試してみてはいかがでしょうか?

手乗りチョウが出来るかも

羽化したてのチョウは羽ばたくまでに少し時間がかかります。

羽ばたくまでは脚を使ってウロウロ歩いています。このタイミングで手を差し出すと手に乗ってくれるのです!通常は空をヒラヒラと舞っているアゲハチョウが手に乗るのは嬉しい体験です🍀

まとめ

初めてアゲハチョウ飼育に挑戦する方も、あらかじめ注意点を知っておけばお世話はずっと楽になると思います。

準備する道具も身近なものが多いので、ぜひ参考にしてチャレンジしてみて下さいね!

コメント