こんにちは。虫好きママ、つぐみです🐞

我が家では2021年から毎年カマキリを飼育しています。

オオカマキリを幼虫から成虫まで育てたことがありますが、初心者の私と娘には難しかったです。

特に1齢〜3齢幼虫くらいまでの飼育は難しく感じます。

※カマキリは生まれたてを1齢として、脱皮をくり返し成長、7齢くらいまでが幼虫、約8齢で羽のある成虫になります。

問題なく飼育出来ていると思っていたのに突然死なせてしまって戸惑うこともありました。

この記事では、1~3齢くらいの幼虫を赤ちゃんカマキリの飼育の失敗談を中心に記事にしました。

失敗を思い出すのは辛いですが、これからお世話するカマキリを大切にするためにもしっかり確認してみたいと思います。

赤ちゃんカマキリのエサの選び方、与え方の注意点

虫かごを選ぶ時の注意点

飼育環境の注意点

赤ちゃんカマキリのお世話の基本についてはこちらの記事↓にまとめたので合わせてご覧下さい😊

エサの失敗談

エサが小さかった

1齢幼虫のエサはショウジョウバエ、アブラムシなどの小さな虫です。

その後2齢幼虫になると徐々に大きな虫を食べるようになっていきます。

しかし2齢以降もアブラムシを与えていたことがあります。

まだまだ小さいから狩りが大変そう、と考えての行動でした。

結果として脱皮が遅くなったり、成長がゆっくりになって、弱って死んでしまいました。

反省点

十分な栄養がとれていなかったのではないかと後悔しています。

カマキリは自分より大きな獲物をとらえる能力が備わっています。

カマキリの様子を見ながらエサの虫のサイズ、種類を変えていくように注意するようになりました。

実際に2齢の後半には小さなバッタなどを上手にとらえて食べることが出来ていることを確認してます。

(うまく捕まえられないときにはエサの見直しが必要ですので注意しましょう。)

ひとこと

個人の経験談ですが、しっかり虫を食べたなーという日に脱皮をすることが多く感じます。

カマキリは虫を食べることでものすごいスピードで変化していっているのだと思う出来事でした。

エサを与える間隔があきすぎた(ヨーグルト)

エサの虫を準備出来なかった時の補助食品としてヨーグルトを活用しています。

しかしヨーグルトを連続して与えていた時に突然死んでしまった子がいます。

エサをあげる間隔があきすぎたのが原因かと考えています。

反省点

カマキリにエサを与える間隔は2~3日に一度程度で良いとされています。満腹でも与えた分を食べ続けるので、与え過ぎは良くないと考えられているからです。

しかしヨーグルトの場合は虫に比べて食べる量が少ないです。ペロペロなめる程度で、水分補給に近い面があるのかもしれません。

そのためヨーグルトを与える場合はエサやりの間隔を少し狭めた方が良かったのかもしれません。

ネット購入可能なカマキリのエサ紹介

※購入時の注意点※ご購入の際はエサのサイズの確認(カマキリより大き過ぎないか?)をお願いします。大きくて食べられなそうな場合はカットしてピンセットで与えてみて下さい。

ショウジョウバエ

フライトレス、という飛べない状態になっていて扱いやすいです。

イエコオロギ

お世話で増やして使用することも出来ます。

2〜3齢以降の狩りが上手になってきたカマキリにおすすめです。

※コオロギは雑食(虫を食べることもある、カマキリの方が弱いと負ける可能性もある)なので初めて与えるときはカマキリより小さなコオロギを与え、上手く狩りが出来ているか様子を見るなどしておくと安心です。

イエコオロギ(乾燥)

乾燥品なので保管が容易です。

動いていないとカマキリはエサと認識しないので、カマキリが食いつくように補助する(ピンセットでつまんでカマキリの前で動かしてみせる)必要があります。

虫かごの失敗談

虫かごが小さかった

我が家は赤ちゃんカマキリをプラスチックのカップに入れて飼育しています。

プラスチックカップには小さな赤ちゃんカマキリを観察しやすいなどの長所もあります。実際にプラスチックカップで育てて大きくなっていった子もいます。

しかしひと回り小さなプラスチックカップを使用したとき、カマキリたちが調子を崩すことが続きました。

反省点

脱皮のスペースを確保できていたので油断していましたが、飼育スペースは広いほうが良いのではないかと感じました。

自然のカマキリは広い範囲を自由に動き回ります。狭いスペースだったことでストレスを与えていたのかもしれません。

葉っぱは彩りとして入れています。

飼育環境の失敗談

脱皮のための準備不足

脱皮については残念ながら以下のような失敗がありました。

・地面で脱皮してしまった、脱皮中に落ちて脱皮不全になる

・足にぬけがらがついたままになり、弱って死んでしまった

・脱皮していることに気づかず虫かごを動かして脱皮が中断してしまった→その後脱皮の再開はなく、脱皮不全になった

改善例

・脱皮するためのスペース確保

・タテ方向に虫かごを使用する

・脱皮でぶら下がることができる足場確保

・脱皮前の兆候を知り、脱皮中に刺激することがないように注意する。

カマキリの脱皮について

カマキリの脱皮は逆さまにぶら下がってタテ方向に行われます。

更に抜け殻を観察すると糸のようなもので体を固定して脱皮をしているように見えます。

この固定のための糸をツルツルした面に張って脱皮した場合、糸が切れて落ちてしまいやすいように感じました。

思い通りの場所で脱皮してくれるとは限りませんが、足場は多く配置するようにしています。

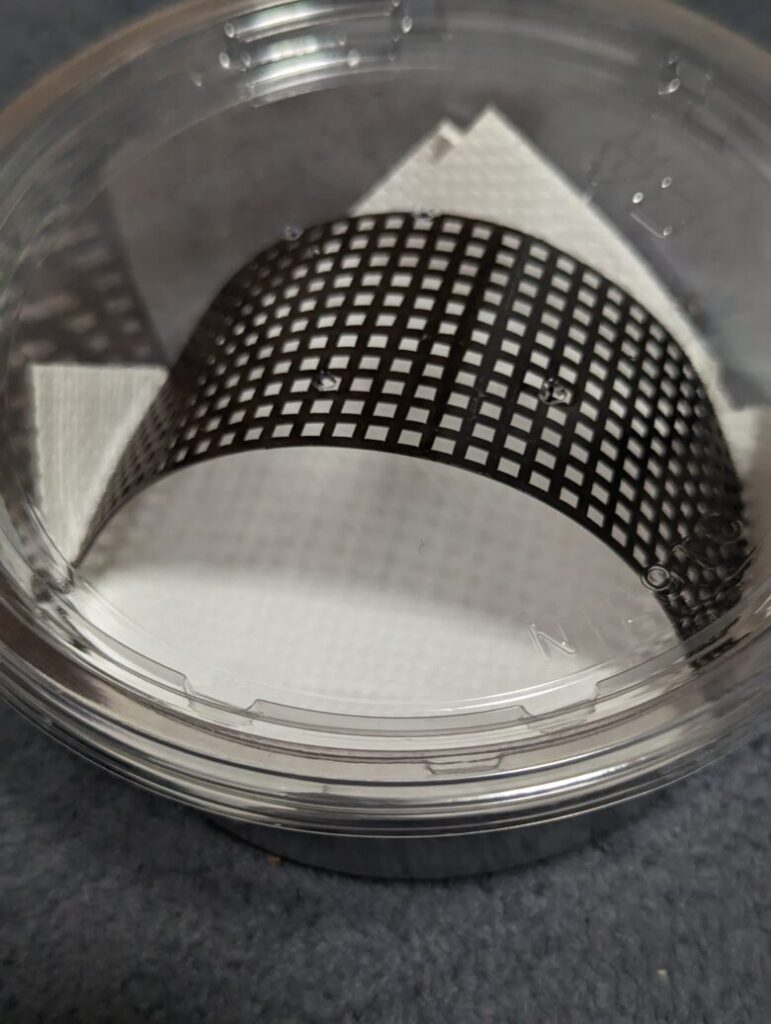

足場には枝や鉢底ネット↓を利用しています。

下の画像はカマキリの脱皮の様子です。逆さまに殻を脱いでいっています。

(※まだ足場を配置を意識する前の写真です。)

脱皮が終わると抜け殻が虫かごにくっついていました。

参考:脱皮の兆候、パターン

※個人の経験談になりますのでご注意下さい。

・成虫になるまで2〜3週間間隔で脱皮を繰り返す。→前回の脱皮から時間が経過してきたら脱皮が近いので要注意。

・脱皮はエサをしっかり食べたあとに起こる。

・脱皮直前はエサを食べたがらない。

以上を目安にして、さらにお世話する時にはカマキリの様子をよく観察してから虫かごを動かしています。

脱皮は成功するとぐっと成長を感じますし、脱皮中の姿は神秘的で素晴らしいです。しかし同時に命がけなのだと痛感しています。

温度、湿度管理が不適切だった

気温が高かった日に死なせてしまったことがあります。

野生のカマキリは日陰に入ったり、自分で適切な場所に移動しています。

人工飼育の場合、カマキリは居場所を選べないので環境によく気をつけないといけないと反省しました。

ひとこと

極端に暑い場所では飼育していなかったので、湿度も配慮するべきかもしれないと感じました。

それからは人が過ごしやすいくらいの温度+湿度を保てるように注意しています。

家を不在にする時に冷房をつけておくのは大変なので、なるべく日陰で涼しい場所に移動させたりしています。

玄関で育てたら元気!?

娘はもとから虫好きでしたが、私は「嫌いではないが飼うほどでもない」くらいでした。

その為にカマキリ飼育1年目はこわごわと飼育していたので、秋まで虫かごを玄関に置いていました。

それに対して虫好きになってきた2年目はカマキリをよく観察したいと思って室内に入れて飼育しました。

するとお世話内容は一緒なのに、なぜか1年目のカマキリの方が元気に育ちました。

玄関の環境の中で、カマキリ飼育に理想的な何かがあるのかも知れないので今後も確認していきたいです。

元気に育ったことに関与した可能性がある要素としては「涼しい」、「風通しが良い」などでしょうか。また、「昼夜のメリハリがある」なども関係があるかもしれません。

※日光浴が長生きにつながる、という話も聞きますので、薄暗い場所に置く場合は意識的に日光浴させてあげると良いかもしれません。

飼育に便利な道具紹介

カマキリ飼育が「ちょっとだけ楽になる」道具を2つご紹介します。いずれも安価な生活用品なので、ぜひ初めから準備しておくと良いと思います。

1、小さなスプーン

カマキリに水を飲ませる時やヨーグルトを与える時に使用出来ます。

小顔なカマキリにピッタリのサイズ感です。カマキリがお水を飲んで水滴がスーッとなくなるところが面白いです!

体が小さなうちは小さなスプーンでも水滴が大きいと思うので、注意しながら与えましょう。

金属製の食器ではなく、プラスチック製のミニミニサイズ(綿棒くらいのサイズ)のスプーンです。

私はコンビニでコーヒーを購入した際に、砂糖をかき混ぜるためにもらった小さなスプーンを洗って使用しています。

↑こちらを使用しています!マドラースプーンというのですね。初めて知りました😅

2、ピンセット

カマキリにエサを与える時に使用できます。

カマキリは基本的に動いているものをエサとして認識します。

捕まえてきたけど死んでしまった虫(新鮮なうちに与えましょう)や人工エサなど動かないエサを与える時は、ピンセットでつまんでカマキリの目の前で揺らして見せると、エサを捕まえて食べてくれます。

もちろんピンセット以外につまようじ、竹ぐし、針金などに刺したり、タコ糸の先につけて揺らして与えることも出来ます。

それでもピンセットの方がつまみやすいな、と感じることが何度もあったので、ピンセットははじめから用意しても良いと思います。

最後に

カマキリの赤ちゃんは成虫の姿とは違ってか弱い部分がたくさんあります。

しかし、目を見張るスピードでぐんぐん成長するので赤ちゃんから飼育するのがとても楽しい昆虫だと思います。

成虫のカマキリでは迫力がありすぎて「カマキリって自分に飼育できるのかな」とためらっている人にこそ、赤ちゃんから育ててみてほしいです。(私自身が幼虫から育てて、成虫のこともより好きになったのでオススメしたいです😊)

一緒に生活したカマキリには採集したばかりのカマキリとはまた違う魅力があると思います。

赤ちゃんカマキリがお目見えする季節が近づいてきました。

私もまた赤ちゃんカマキリの飼育にチャレンジして情報をお伝えしていきたいです。

冒頭でもご紹介しましたが、赤ちゃんカマキリの基本のお世話についても記事があります↓のでよかったらご覧ください。

【お知らせ】

2023年から飼育しているカマキリさんが2024.4/17現在も元気にしています。『カマキリ日記』、『昆虫ねるねる(人工エサ紹介)』、『冬のお世話』などの記事に登場するので読んで頂けると嬉しいです✨

また、良かったらおすすめカマキリ本↓もチェックしてみて下さいね✨

コメント